人手不足なのに給料が上がらないのは、経営者の強欲のせいではなく、仕事に要求される能力が高くなったから。

こんにちは。コワーキングスペース「Basis Point」の運営会社、Ascent Business Consulting代表の北村です。

人手不足による倒産が世の中で増えている、という報道を見ました。

深刻な人手不足を背景にした国内の企業倒産が件数・負債総額ともに過去最多ペースで増加していることが14日、分かった。(中略)

従業員が確保できず事業継続が困難になったり、社員を引き留めるため賃金を無理に引き上げたことで収支が悪化したりしたケースが目立つ。

(産経ニュース)

内閣府の発表によれば、現在の人手不足感は、「バブル期並み」とのこと。

それに伴い「人手不足なのに、なんで賃金が上がらないの?」という疑問を持つ方が増えてきたようです。

例えば、Twitterでこんな発言が拡散されていました。

どうして人手不足なのに、給与はあがらないのか。どうして人手不足なのに介護士、保育士の給与はあがらないのか。どうして企業の内部保留は増え続けているのに給与はあがらないのか。誰か教えて?謎が多すぎる朝。おはようございます。

— 中沢けい (@kei_nakazawa) 2018年11月14日

こういった状況を「強欲な企業経営者や、政治家の陰謀のせいに違いない」と決めつける感情的な意見も、ネットには散見されます。

給料が上がらないのは、構造的な問題であり、陰謀でも、強欲のせいでもない

それに対して東京大学の玄田教授は、原因は陰謀でも強欲でもなく「構造的な問題」と指摘しています。

これだけ深刻な人手不足なのに、いつまでも賃金が上がらない理由(現代ビジネス)

賃上げのペースは、人手不足の深刻さに比べて、あまりに弱い。2000年代半ばからリーマンショックまでの期間にも、有効求人倍率の改善はみられたが、そのときにも実質賃金は、ほとんど増大しなかった。(中略)

どうやら日本の経済は、既存の経済学の教科書では説明しきれないような、構造的な問題に陥っているようなのだ。

もちろん、この問題は専門家でもはっきりとした答えが出せない、複雑な問題ですので、専門家ではない私があれこれ言っても仕方がありません。

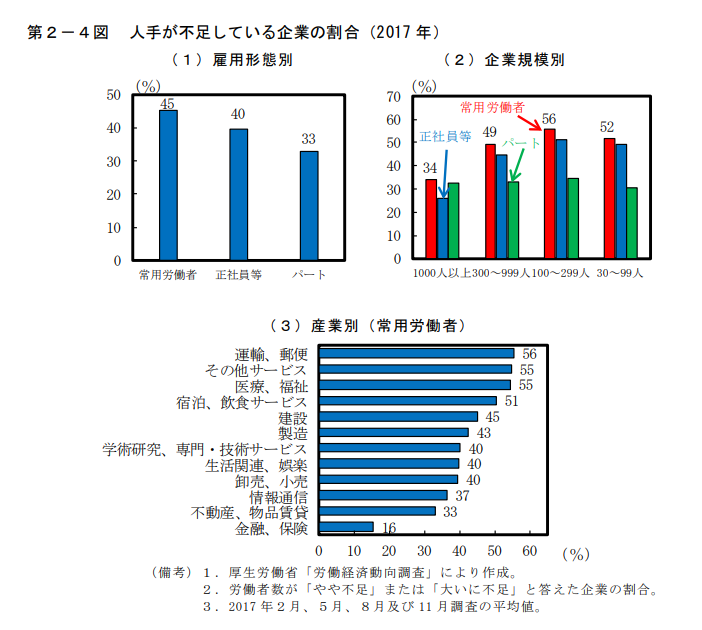

ただ、内閣府の資料を見ると「人手不足」には偏りがあることがわかります。

例えば、その内訳を見ると人手不足なのは、「運輸、郵便」「サービス」「医療、福祉」「宿泊、飲食サービス」「建設」などの、低賃金で労働集約的な産業の、しかも中小企業に集中しています。

(出典:内閣府 人材不足感の高まりについて http://www5.cao.go.jp/keizai3/monthly_topics/2018/0302/topics_052.pdf)

年功給与が崩壊した現代では、極めて単純に言えば、それなりの給与がもらえるかどうかは

「人に投資すると売上が伸びる会社で働いているかどうか」

で決まります。

例えばコンサルティング会社は、優秀で人脈のあるコンサルタントが入社すれば仕事が取れるので、高額の報酬を支払います。

保険会社の営業の報酬が比較的高いのは、会社の売上に彼らの努力が直結するからです。

ITスタートアップでは、高給を支払って、生産性の高いエンジニアを雇ったほうが、競合に対して圧倒的に優位を保てます。

ビッグデータを保持する企業では、データサイエンティストを高い報酬で雇い、他社との差別化を図ります。

逆に、「組織の歯車」である事務員や工員、低技能のIT技術者など、売上や企業の業績に直接関係のない世界では、個人の努力の多寡や、人材が不足しているかどうかは、給与にはあまり関係がありません。

場合によっては、内製化せずアウトソースしたほうがはるかに効率的な場合も多いでしょう。

また、原資が決まっており、会社の業績に直結しないなら、労働者への支払いを大きくする理由は皆無です。

そういった企業では無理に給料を上げても、冒頭の記事のように、今度は会社が潰れてしまうので、「ビジネスモデル自体が破綻している」ということになります。

さらに、現在の日本は、資本主義社会ですから「給料を増やせ」といくら言っても、企業の利益にならないことは制度的に、できません。

逆に、勝手に労働者への支払いを増やしてしまえば、今度は経営者が「会社に損害を与えた」と、株主に訴追されてしまうでしょう。

これは構造的な問題なのです。

問題は、仕事が難しくなって「雇用のミスマッチ」が増えたこと。

ただ、個人的にはもちろん、多くの人が高給を取れる世の中のほうが良いと思います。

しかし現実にはそうはなっていない。

「みんな、高給が取れる職場に移ればいいじゃないか」というのは、机上の空論なのです。

その問題の本質は、政府が指摘する「職業別のミスマッチ」である点です。

例えば、内閣府の調査では、かつて雇用の大きな吸収源であった、事務職などの「誰でもできて、それなりのお金がもらえる仕事」は人が余っています。

それに対して介護、飲食などの「構造的に儲からない仕事」は待遇が悪いため人手不足です。また、「高賃金」の専門人材、例えば情報通信業も、人手不足が続いている。

現状のミスマッチについて、ハローワークの職業別の有効求人数と有効求職者数の差をみると、介護や飲食関連職での有効求人数が大幅に超過となる一方で、一般事務

の職業は大幅に有効求職者数が超過となっているなど、職業別のミスマッチが生じている。

民間の職業紹介の職業別の求人倍率では、インターネット専門職やシステムエンジニアなどの専門人材が求人超過となる一方で、ハローワークと同様に、オフィスワーク事務職が求職超過となっている

(内閣府 人材不足感の高まりについて)

ですから現在の状況を単純に言えば、

1.事務職の消滅とともに、「普通の人」が遂行できて、「それなりのお金がもらえる」職場は消滅してしまった。

2.今は「低賃金・肉体労働」の仕事に就くか、専門家として「知識労働」に従事するか、その2つしか選択肢がない

ということになります。

作家の橘玲氏は、こういった状況を評して「まっとうに生きていくための知識のハードルが上がっている」と述べています。

「いま世界じゅうで進行している「知識社会化」の影響は、さまざまなところに出始めています。

言い換えるならば、まっとうに生きていくために必要とされる知識のハードルがどんどん上がっている。

たとえばアメリカでは、今まで自動車工場で組立工をやって家族を養い、「これが俺たちの生き方だ」とプライドをもっていた人たちが、いきなり「君にはもう用はないよ」と言われて追い出されている。

そんな状況はとうてい受け入れられませんから、「これはなにかの陰謀にちがいない」と思うのは当然です。

(Newsポストセブン)

橘氏は、「ヨーロッパの国はどこも高い失業率が社会問題になっている。その一方で、経営者の側から「どれだけ求人を出しても必要な人材が取れない」という声があったので、仕事とスキルのマッチングを調査した」と記事中で述べています。

そして結論は、「それなりの給与がもらえる職につける知的能力を持っている人は、少ない」というものでした。

現代では専門家ですら「マーケット」を見極められないと、稼げない

さらに、稼ぐためには「マーケティングセンス」も必要です。

誤解の無いように言っておきますが、ここで言う「センス」とは、知識を含めた「感覚」のことです。

ある程度の専門性や知的能力を持っていても、全く稼げない人は、マーケット感覚が欠如しているケースが圧倒的に多いと感じます。

例えば今の時代は、人工知能や統計解析の専門家は稼げても、刀鍛冶や畳職人はそれほど稼げません。

要するに、専門家でありさえすればよいのではなく、「マーケットがある上での専門家」である必要があります。

ところが、専門家は往々にしてマーケットを見る目がないため

「こんなに私は知的で、専門的な知識があるのに、報われない」と、的外れな不満を持ってしまうのです。

また、20年前は専門家として通用した人も、時代の流れで知識が鎮撫化し、新しい知識を取り入れなければ、食えなくなってしまいます。

人手不足で忙しいのに給料が上がらないのは、陰謀でも強欲のせいでもありません。

消費者からのサービスに対する要求レベルが上ったため、稼ぐためには知的能力とマーケット感覚が必須とされる世の中になったからです。

この記事を書いたのは

最新の投稿

- 2020年11月25日働き方コラム日本の副業事情、アメリカと比較した考察 ―ギグエコノミーの視点から―

- 2020年10月28日はたらき方チェンジキャリアアップを考えているなら、まずは副業でチャレンジしてみるのがおすすめ

- 2020年10月22日はたらく知恵自由を維持するには努力が必須!フリーコンサルで長生きするための信頼関係

- 2020年10月21日はたらき方チェンジキャリアアップしたいならダブルワークが本当におすすめな理由